監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

- フレックスタイム制

労働者もワークライフバランスや柔軟な働き方を求めるようになり、働き方改革のもと、今後さらに労働者自身が自分の働き方を考え、自ら働きやすい環境を選んでいく社会になっていくでしょう。

そのような中で、自社の従業員の労働環境を向上し、生産性を上げるべく、従業員に働き方に関する裁量を与えて柔軟に労働時間を決定していく制度を採用する会社が増えてきています。

フレックスタイム制は、上記のような従業員側で柔軟に労働時間を決める制度のひとつと言え、フレックスタイム制を採用する会社も多くなっています。

ただし、このフレックスタイム制を導入するためには、そもそもの制度に対する理解が必須です。

また、きちんとした制度設計をして、既存の制度からの変更が必要になります。

そこで、フレックスタイム制を導入する際の留意点・注意すべきポイント等について、労務管理に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が以下詳しく解説していきます。

目次

- 1 フレックスタイム制における留意点

- 2 フレックスタイム制の導入にあたっての留意点

- 3 労働時間の管理における留意点

- 4 フレックスタイム制の清算期間に関する留意点

- 5 時間外労働に関する留意点

- 6 フレックスタイム制のよくある質問

- 6.1 個人単位でフレックスタイム制を導入することは可能ですか?

- 6.2 フレキシブルタイムやコアタイムは必ず設定しなければならないのでしょうか?

- 6.3 コアタイム以外の時間帯に、出勤命令を下すことは可能ですか?

- 6.4 フレックスタイム制を導入した場合、早出や居残り残業を命令することは可能ですか?

- 6.5 清算期間における実労働時間の合計が、総労働時間を下回った場合の対応について教えて下さい。

- 6.6 フレックスタイム制において、休日労働や深夜業の取扱いはどのようになりますか?

- 6.7 フレックスタイム制が適用対象外となるケースについて教えて下さい。

- 6.8 会社の部署ごとに清算期間を変えることは可能ですか?

- 6.9 フレックスタイム制における、年次有給休暇の取り扱いについて教えて下さい。

- 6.10 フレックスタイム制の導入において、時間管理が苦手な社員への対処法を教えて下さい。

- 7 フレックスタイム制で生じる問題解決に向けて、弁護士がアドバイスさせて頂きます。

フレックスタイム制における留意点

フレックスタイム制では、以下に述べていくとおり、従業員側で柔軟に労働時間を決めることを許容していくことになりますが、会社側としては、放っておいてよいというわけではなく、当然ながら労働者の労働時間の管理等を行わなければなりません。

また、フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲やコアタイムの有無等について、会社にも労働者にもメリットがあるように、適切な制度設計を行う必要があります。

そこで、まずは、フレックスタイム制がどのようなものなのか、メリット・デメリット等について詳しく解説していきます。

フレックスタイムとは

【フレックスタイム制】とは、1週間~3ヶ月などの一定期間(清算期間)において、あらかじめ総労働時間を定めておき、その中で、従業員が出退勤時間を自由に決定することができる制度です。

【フレックスタイム制】は、変形労働時間制の一つであり、この導入によって、従業員としては、自らの業務の内容や量と生活・プライベートの都合に合わせて柔軟な働き方ができるため、ワークライフバランスが図りやすくなります。

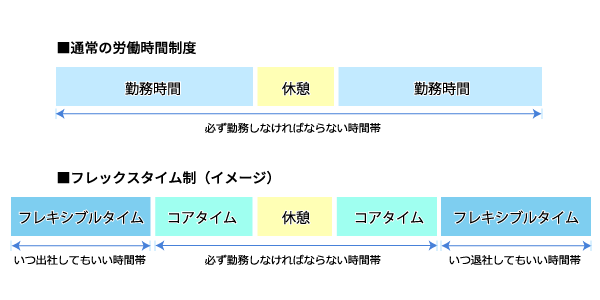

【フレックスタイム制】としては、フレキシブルタイム、コアタイムを定めることも多いですから、以下の図のようなイメージを持ってもらうと良いと思います。

フレックスタイム制のメリット・デメリット

では、かかる【フレックスタイム制】のメリットをまず見ていきましょう。

労働者側のメリットとしては、上記1-1でも触れたとおり、ワークライフバランスの実現が挙げられます。【フレックスタイム制】では、従業員が自身で出退社時間等を調整できるため、調整した時間を有効に活用すれば、例えば、従業員やより育児・介護と仕事との両立が図りやすくなったり、プライベートの充実、満員電車などによる通勤ストレスの解消等が見込めます。

会社側のメリットとしては、生産性の向上や優秀な従業員の定着が挙げられます。【フレックスタイム制】では、従業員は労働時間を効率的に配分できるようになり、上記ワークライフバランスの実現と相まって、従業員の労働意欲、労働効率が上がり、結果として会社や事業部の生産性の向上が期待できます。また、【フレックスタイム制】により従業員が働きやすい環境である場合には、従業員が他社に流出することを防ぎやすく、優秀な人材を自社に定着させることが期待できます。

こういった点で、【フレックスタイム制】は、従業員にとって働きやすい環境を提供しているものとして採用の際にもアピールポイントになるでしょう。

では、逆に、【フレックスタイム制】のデメリットはどこにあるのでしょうか。

従業員側のデメリットとしては、他の従業員との連絡・連携が取りにくい点が挙げられます。個々の従業員の出退勤時間がバラバラになると、従業員同士が顔を合わせる機会が減るおそれがあり、その結果、従業員同士の連絡・連携不足に陥るおそれがあります。その結果、従業員間で良好な関係が築けずに、業務に支障をきたすおそれがあるという点があります。

会社側のデメリットとしては、急用に対応しにくい点、勤怠等の労務管理が難しい点が挙げられます。【フレックスタイム制】では、従業員ごとに出退社時間が異なることも多く、急に必要になった業務や会議など緊急の対応等に臨機応変に対応しにくいおそれがあります。例えば、取引先からの急な問い合わせ時に担当の従業員がまだ出社していない、もしくは既に退社した等で取引先等の信頼を損ねるという事態が起こり得ます。また、【フレックスタイム制】では、会社としては、個々の従業員ごとに日々異なる出退勤時間、労働時間を管理する必要があります。労働時間超過なのか不足なのか、その調整はどのように行うか、合理的な理由のない遅刻・早退が常態化等していないかなど会社にとっては通常以上の労働時間の管理が求められます。

フレックスタイム制の導入にあたっての留意点

次に、【フレックスタイム制】を導入するにあたっての注意点等を見ていきます。

基本的には、就業規則に規定を設けることと、労使協定で所定事項を定めることが必要です。

以下、詳しく見ていきましょう。

就業規則の規定と従業員への周知

【フレックスタイム制】を導入するということは、従業員の労働時間の始業と終業の時刻について、従来のルールに変更を加えるということになります。そこで、労働時間の始業と終業の時刻を定める就業規則に変更を加える必要があります。

具体的には、就業規則に、「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨」を定める必要があるため、例えば、以下のような規定に変更することになるでしょう。

労使協定により、毎月●日を起算日とするフレックスタイム制を実施する。フレックスタイム制の適用を受ける従業員の始業及び終業の時刻については、労使協定の定めにしたがい、その自主的決定に委ねるものとする。

このほかにも、①対象となる労働者の範囲、②清算期間、③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)、④標準の労働時間、⑤コアタイムに関する事項等も規定しておくべきです。

加えて、就業規則を変更した場合、従業員にその内容を周知する必要があります(労基法106条1項)。労働条件に関わる就業規則の変更ですので、周知しなければ効力を生じないおそれがありますのでご注意ください(労契法10条)。

また、所轄の労働基準監督署への届け出も必要です。

労使協定の締結

【フレックスタイム制】は、従業員の労働時間という重要なルールの変更ですから、労使協定も必要になります。

その労使協定には、①対象となる労働者の範囲、②清算期間、③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)、④標準の労働時間を定めなければなりません。また、⑤コアタイムに関する事項(コアタイム・フレキシブルタイム)は任意とされていますが、多くの会社では、コアタイム等を定めるでしょう。

労働時間の管理における留意点

上記1-2で少し触れましたが、【フレックスタイム制】を導入した場合でも、会社側は、当然、個々の従業員の労働時間等を管理しなければなりません。

また、休憩、休日等の労基法の定め(労基法34条、35条)についても、【フレックスタイム制】だからといって適用されないというわけではないことは注意が必要です。

以下、具体的に見ていきます。

休憩時間の付与について

労基法上、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えることが求められます(労基法34条1項)。これは【フレックスタイム制】の場合も同様です。

ただし、労基法上、休憩は、原則的には一斉に与えなければならないのですが(労基法34条2項)、【フレックスタイム制】では、一斉休憩をさせるなら、コアタイムを設けてその中間に休憩を定める必要があり、一斉休憩をさせないなら、各日の休憩時間の長さを定め、その取得時間帯は従業員に委ねることになります。

遅刻・欠勤・早退の取扱い

【フレックスタイム制】では、出退勤時刻を従業員が自由に選択できるので、基本的には、遅刻や早退という概念はなくなります。

ただし、従業員が必ず就業していなければならないコアタイムについては、遅刻や早退という考えはありえます。そのため、コアタイムの時間に出勤していないことが遅刻・早退等になることについては、就業規則に定めて従業員に周知しておくようにしましょう。

また、【フレックスタイム制】は、出勤日まで自由に選択させるものではないので、従業員が出勤しない日には欠勤扱いになるでしょう。

フレックスタイム制の清算期間に関する留意点

【フレックスタイム制】では、「清算期間」というものを定めます。

「清算期間」というのは、1週間~3か月以内を単位として従業員が労働する期間を定めたものであり、この「清算期間」の中で、法定労働時間の総枠の範囲内で定めた総労働時間を基に、個々の従業員の毎日の労働時間を調整することになります。

かかる清算期間についても留意点があるので、以下具体的に見ていきます。

法改正による清算期間の上限延長

【フレックスタイム制】における清算期間は、原則として1ヶ月以内とされ、月ごとの給与計算期間に合わせて設定することが一般的でした。

しかし、働き方改革の一環で、2019年4月の労基法改正により、清算期間について1ヶ月を超える期間(ただし、3ヶ月以内)を設定することが可能となりました。

より長期間の単位で清算期間を定めることで、月をまたいで従業員が労働時間を調整できるようになり、より従業員のワークライフバランスに資する(例えば、子供の長期休みに合わせて労働時間を短くして、他の時期に多くするなど)ということになると考えられたためです。

時間外労働に関する留意点

【フレックスタイム制】では、従業員自らが出退勤時間を決めるなど労働時間を調整していくことになります。そのため、通常の労働者と同様に、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働したとしても、直ちに法定時間外労働とはなりません。

【フレックスタイム制】において、法定時間外労働に該当するのは、清算期間で設定された法定労働時間の上限を超過した分となるので、以下見ていきます。

時間外労働の上限規制

上記したとおり、【フレックスタイム制】では、清算期間において設定された法定労働時間を、労働者が実際に労働した時間が超えた時間には、時間外労働として扱われます。

【フレックスタイム制】において、清算期間における法定労働時間の上限を計算する方法としては、以下の計算式となります。

『1週間の法定労働時間(例えば、40時間)×(清算期間の暦日数÷7)=清算期間における法定労働時間の上限』

例えば、清算期間を1ヶ月とし、その月の暦日数が30日であれば、清算期間1ヶ月の法定労働時間について上限は、『40時間×(30日÷7)』≒171.4時間となり、これを超過すると時間外労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金の支払いについて

上記5-1のとおり、清算期間における法定労働時間を超える労働をした場合には、時間外労働に対する割増賃金を支払う必要があります。

そのため、清算期間において設定された法定労働時間は、清算期間ごとに範囲内に収めなければならず、法定労働時間を超えた分を次の清算期間に繰り越して調整することはできません。例えば、上記5-1の例で、3月は繁忙期で190時間働かせ、4月は閑散期で150時間しか働かせていない場合にも、1か月当たり170時間だから割増賃金を支払わなくてよい、ということにはならないということです。

清算期間内で超過した分は、時間外労働となり、時間外労働の割増賃金を支払う必要がありますので注意するようにしましょう。

フレックスタイム制のよくある質問

以下、【フレックスタイム制】についてよくある質問について回答していきたいと思います。

個人単位でフレックスタイム制を導入することは可能ですか?

【フレックスタイム制】を導入する場合、適用される従業員の範囲を明らかにしなければなりませんが、必ずしも会社全体で、部署単位で、などとする必要はないので、特定の個人を適用の対象とすることも可能です。ただし、【フレックスタイム制】の制度の導入自体は、就業規則の変更及びその周知や労使協定等、従業員全体が関与することになるため、個人単位で導入する必要性がどこまであるかをきちんと検討すべきでしょう。

フレキシブルタイムやコアタイムは必ず設定しなければならないのでしょうか?

【フレックスタイム制】において、上記1-1でも少し触れましたが、1日の中で「必ず勤務しなければならない時間帯」を「コアタイム」、逆に、従業員が自ら労働するか調整できる時間帯を「フレキシブルタイム」といいます。つまり、労働時間のコア(核)となる「コアタイム」に対し、フレキシブル(融通が利く)な労働時間である「フレキシブルタイム」ということになります。

【フレックスタイム制】の導入に際し、必ずコアタイムやフレキシブルタイムを設定しなければならないというわけではありません。会社・事業場ごとに設定するかどうかを自由に決めることができます。

コアタイム以外の時間帯に、出勤命令を下すことは可能ですか?

【フレックスタイム制】では、上記6-2で見たように、コアタイム以外の時間帯の出勤時間は、従業員が自ら調整できるため、【フレックスタイム制】を導入しながら、コアタイム以外の時間帯への出勤命令を下すことはできません。この場合、会社としては、あくまで従業員本人にその時間帯の出勤に協力してもらうほかありません。

フレックスタイム制を導入した場合、早出や居残り残業を命令することは可能ですか?

上記6-3と同様、【フレックスタイム制】では、コアタイム以外の時間帯の出勤・退勤時間は従業員が自ら調整できるため、【フレックスタイム制】を導入しながら、コアタイム以外の時間帯での早出や居残り残業を命令することはできません。この場合、会社としては、あくまで従業員本人にその時間帯の出勤に協力してもらうほかありません。

清算期間における実労働時間の合計が、総労働時間を下回った場合の対応について教えて下さい。

清算期間において従業員が実際に労働した時間の合計が、清算期間において労働すべき時間として定められている労働時間を下回る場合、定められている労働時間に足りない分に対応した賃金を給与から控除することができます。

フレックスタイム制において、休日労働や深夜業の取扱いはどのようになりますか?

【フレックスタイム制】では、労働時間を従業員に自由に調整させるにとどまるため、法定休日に関する労基法の規定や深夜労働に対する労基法の規定は当然ながら適用されます。

そのため、【フレックスタイム制】の場合でも、少なくとも毎週1日は従業員に休日を与えなければなりませんし、この法定休日に出勤させた場合、割増賃金の支払義務が生じます。また、従業員が深夜に労働した場合は深夜割増賃金の支払義務が生じます。

フレックスタイム制が適用対象外となるケースについて教えて下さい。

【フレックスタイム制】の対象に制限はありません。つまり、全ての労働者が対象となり得ます。

労使協定の中では、【フレックスタイム制】の対象労働者の範囲を定めなければなりません。

会社の部署ごとに清算期間を変えることは可能ですか?

【フレックスタイム制】では、部署などの単位で異なる清算期間を定めることも可能です。

その場合には、対象労働者の範囲、清算期間について労使協定に明記するようにしましょう。

フレックスタイム制における、年次有給休暇の取り扱いについて教えて下さい。

【フレックスタイム制】においても、年次有給休暇は取得することができます。

この場合、有給を取得した日にどれだけ働いたこととするかが問題となりますが、標準の労働時間として定めた時間を働いたものとして処理することになるでしょう。

フレックスタイム制の導入において、時間管理が苦手な社員への対処法を教えて下さい。

【フレックスタイム制】では、従業員自身に労働時間を調整させるものであるため、従業員においても時間管理させることが大事になります。そのために、従業員に労働時間を管理するという意識を植え付けさせなければならず、遅刻・早退の常習化を規律したり、労働時間が短い場合には賃金から控除したりする対応が求められるでしょう。それでも問題行動がやまない場合、当該社員をフレックスタイム制の対象外とすることも検討すべきでしょう。

フレックスタイム制で生じる問題解決に向けて、弁護士がアドバイスさせて頂きます。

これまで見てきたとおり、【フレックスタイム制】では、導入する前に、メリット・デメリットをきちんと理解し、導入するにあたっても、業務の内容や職種など対象の労働者の範囲をどうするか、清算期間をどう設定するかなど留意点に気を付け、さらに導入後も従業員の労働時間を適正に管理しなければならないことに注意しましょう。

【フレックスタイム制】を適切に導入する、適切に運用するにあたっては、労務管理に精通した弁護士からアドバイスを受けるようにしましょう。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、労務管理に精通し、【フレックスタイム制】の導入等にも適切なアドバイスができるものと思います。

【フレックスタイム制】についてお悩みの方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

-

保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)

来所・zoom相談初回1時間無料

企業側人事労務に関するご相談

- ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)

- ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。

- ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。

- ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。

- ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込み11,000円)